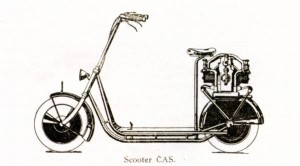

Les scooters à moteur boxer se comptent sur les doigts d’une main : Velocette LE 200 quatre temps et 250 Viceroy deux temps, et Honda 125/170 Juno M80-M85. Bien avant eux, il y eut le Čas tchèque de 1921 qui, en plus, avait une transmission par arbre… deux ans avant BMW !

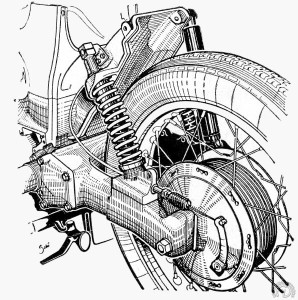

Techniquement la solution du moteur flat twin transversal disposé juste derrière la roue avant a des avantages indiscutables en offrant à la fois une bonne répartition des poids avec une prépondérance sur l’avant qui manque tant aux scooters, et un possible dégagement total de l’espace devant la selle. Reste bien sur le problème de la transmission du mouvement à la roue motrice si loin derrière.

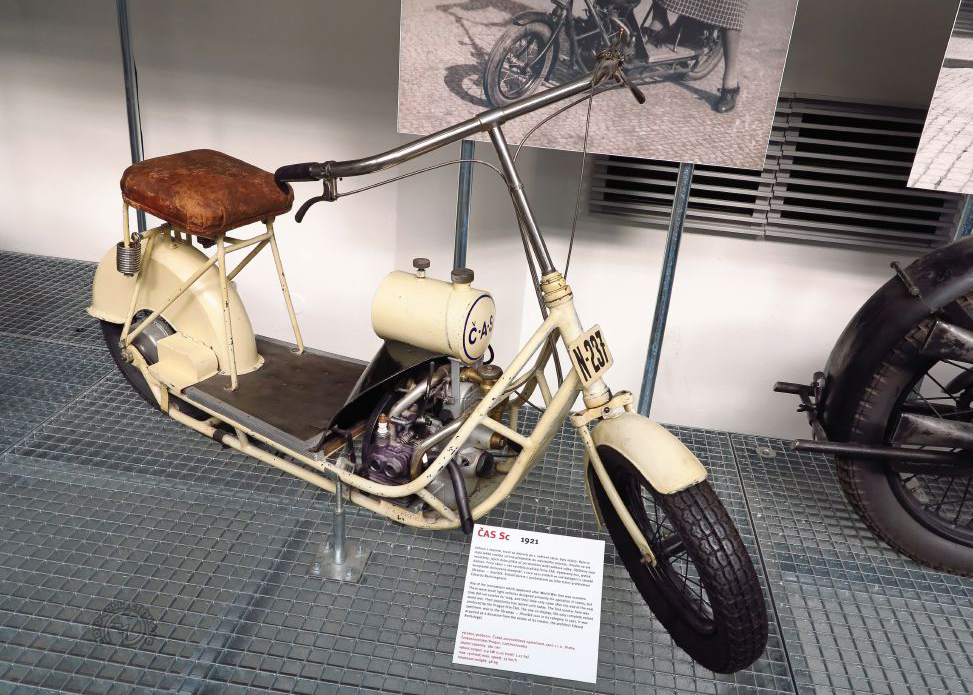

Curieusement le tchèque Čas, premier exemple du genre en 1921, sera aussi le seul à exploiter pleinement les avantages de la disposition en offrant un plancher rigoureusement plat. Les autres et rares exemples de scooters flat twins n’utilisent ce type de moteur que pour d’autres raisons ou ne prêtent tout simplement pas attention aux avantages annexes qu’ils auraient pu en tirer.

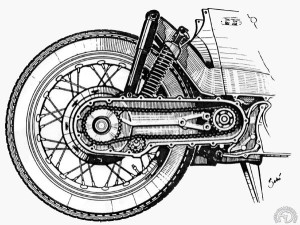

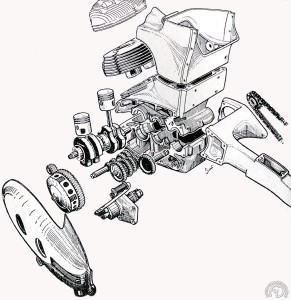

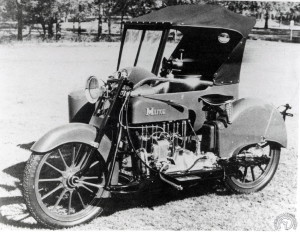

Dans l’ordre d’apparition, le Velocette LE de 1949 à moteur animé par un bien placide 200 cc quatre temps à soupapes latérales et refroidissement liquide s’apparente plus à une moto carrossée qu’à un scooter avec ses grandes roues de 19 pouces et son très volumineux châssis central en tôle pliée. La deuxième expérience de la marque en 1960, le Velocette Viceroy, est cette fois un vrai scooter à roues de 12 pouces et profite pleinement de la répartition idéale des masses offerte par ce type de moteur grâce à un curieux découplage du moteur relié par un arbre d’une trentaine de centimètres à l’ensemble boîte-embrayage transmission accolé à la roue arrière. Le flat twin surmonté du tube du cadre forme hélas un bloc très encombrant entouré d’un volumineux tunnel central.

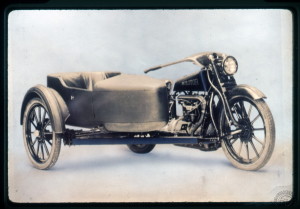

Reste l’extravagant Honda M80 présenté en 125 en 1961 et vite transformé en M85 de 170 cc pour sa commercialisation en 1962. Le choix d’un moteur flat twin quatre temps culbuté est ici du au fait que c’était la seule solution possible pour que Honda puisse caser sa très longue transmission hydraulique système Badalini qui remplit comme un œuf tout le très haut tunnel central.

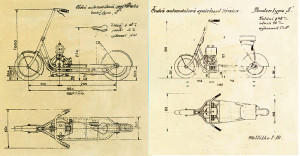

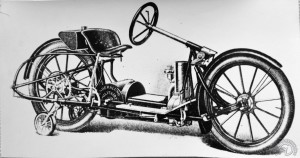

Bravo donc au Čas Tchèque qui, non content d’être le premier et le seul à utiliser pleinement les avantages de son concept, est aussi le premier, deux ans avant BMW, à offrir un bicylindre à plat accouplé à une transmission par arbre. Čas, acronyme de Českà Automobilovà společnost est créé à Prague en 1919 par l’ingénieur Edvard Rechziegel et Miloś Śmejkal. Faute de pouvoir vendre le fameux Skootamota, inabordable en ce pays, le jeune Edvard Rechziegel s’en inspire pour réaliser en 1920 un premier scooter-patinette tout à fait dans la tendance de l’époque et bien plus sophistiqué que son modèle. Il en reprend la disposition curieuse du moteur sur le porte-bagages arrière à ceci près qu’il ne s’agit plus cette fois d’un monocylindre, mais d’un flat twin Walter à soupapes latérales ici monté en long au-dessus de la roue qu’il entraîne par chaîne. Un moteur conçu au départ par le grand ingénieur tchèque Josef Walpetr pour servir de générateur. Cette curieuse patinette de 180 ou 248 cm3 a d’ailleurs les honneurs d’un dessin dans la presse spécialisée française en 1922 alors que Čas a déjà révisé sa copie. La firme a en effet homologué le 24 septembre 1920 une nouvelle patinette motorisée qui se distingue cette fois par le montage central de son flat twin (toujours en long) juste derrière la roue avant entre les tubes d’un cadre ouvert et rigide composé de deux doubles berceaux superposés. La transmission est tout naturellement confiée à non pas à une, mais à deux chaînes l’une derrière l’autre avec un double pignon d’accouplement au centre. (Pas si bête ; on trouve d’ailleurs la même disposition sur tous les 500 T-Max Yamaha de 2000 à 2012 !). On note enfin que les roues en tôle de la première version sont dès lors remplacées par des classiques jantes rayonnées.

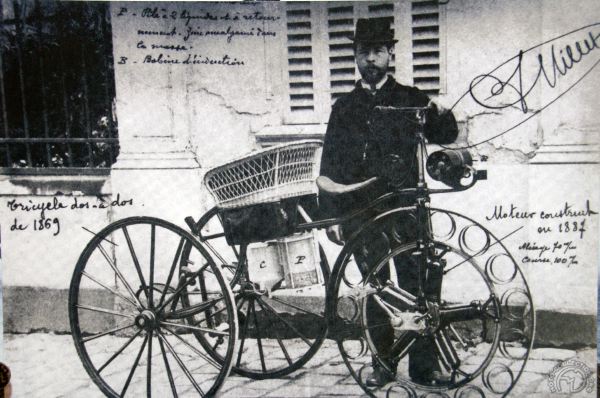

Edvard Rechziegel finalise son projet en 1921 en disposant son moteur en travers du cadre avec une transmission directe par arbre et vis sans fin. Une grande première (deux ans avant la première BMW 500 R32 de 1923, mais en plus simple quand même puisque notre petit Čas n’a toujours ni boîte de vitesses ni embrayage et démarre à la poussette.

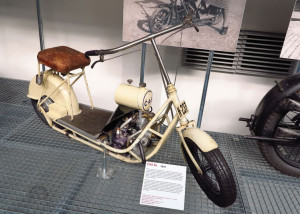

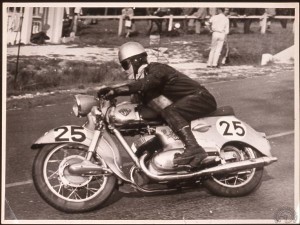

Qu’importe ce premier scooter tchèque connaît un beau succès d’autant plus qu’il s’affiche en public aux mains de la très belle Maria Utĕšilová qui remporte d’ailleurs à son guidon en 1922 la course Zbraslav-Jílovištĕ dans la banlieue Pragoise où Čas a engagé six machines dont deux motos 285cc de la marque pilotées par les frères Edvard et Georges Rechziegel.

Comme tout finit bien dans les histoires, Maria Utĕšilová épousera Edvard l’ingénieur créateur et gardera en l’état son Cas jusqu’en 1988 où elle en fait don au Musée des Techniques de Prague.

Pour voir le Čas et près d’une centaine d’autres rares motos Tchèques c’est dans le Musée des Techniques national de Prague : www.ntm.cz

Et pour tout savoir sur les marques tchèques, mais en tchèque, une seule solution : les magnifiques livres de Libor Marčik dont sont extraites la plupart des photos d’archives illustrant cet article. À découvrir et commander sur www.libormarcik.cz

Fiche technique : Moteur Walter bicylindre à plat – 180 cc [48 x 50 mm] – 1,75 ch – Soupapes latérales – Allumage magnéto Bosch – Démarrage à la poussette – Transmission directe par arbre et vis sans fin – Cadre treillis tubulaire composé de deux doubles berceaux – largeur 55 cm – hauteur 100cm – empattement 123 cm – 48 kg – 35 km/h

Cliquez sur les photos pour les agrandir et accéder aux légendes